フランスの大学院1年目前期:テクストの読み方

12月5日からのストライキで交通手段が減りに減り、前期の授業はなし崩し的に終了しました。

学校に行っている間はなにがなんだかわかっておりませんでしたが、思うに、生うに、今学期はフランス的「テクストの読み方」を勉強した感じです。

というのも、あるときふと、いつも通りに本を読んでいるようでいて、前とは違う読みかたをしていることに気づいたのです。

ということで、はじめてのフランスの大学院・前期で学んだことまとめです。

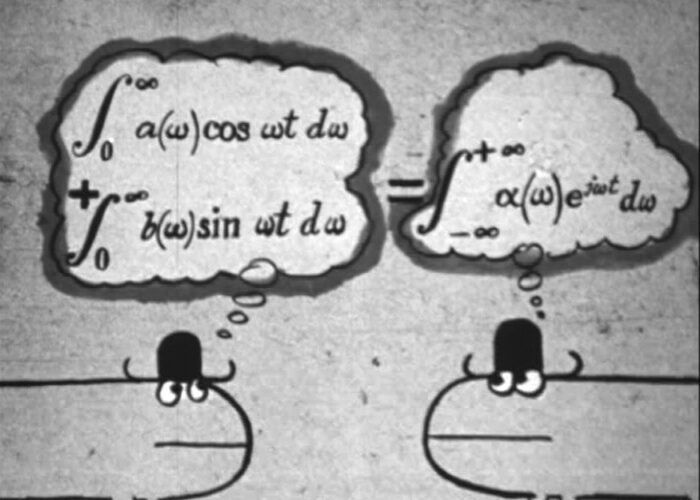

「テクストを読む」とは

今まではあれこれ考えずにただ読んでいましたが、授業と課題を通して、以下のことがわかりました。

- lecture(読むこと)は書き手と読み手がそろってはじめて実現する活動で、読まれないテクストにはテクストとしての意味が生まれない

- 「著者の問題提起・議論の組み立て・結論」+「テクストに内在する問題・テクスト内で触れられていない問題」を意識して読む

こういうことを学んだ結果、

「あ、読み手のキャパシティって超大事なんだな」

と読み手としての自分を反省したため、村上春樹を今までのようにディスることがいったんできなくなりました。

そもそも、小説を楽しむことと、テクストとして分析して読むことは全然別なんですね。

どうも興味が持てず素通りしてしまいそうな小説でも、先生が物語の構造や、人物に与えられた役割などを分析するのを聞くと、

「あ、この作品にも意味あるなあ」

と思わずうなずいてしまう。

先日の授業では、綿矢りさの『蹴りたい背中』の話をしていました。

この小説が発表された当時の私は、この作品を一読してスルーしておりましたが、先生が

「この作品では、男子と女子の役割が従来のステレオタイプからすると逆である」

というようなことを仰っていて、あー確かに、とほとんど15年越しで膝を打ったのでした。

というわけで、小説を読むということは、私が思っていたよりもずっと奥の深い作業であったようです。

思えば素人丸出しであったこれまでの私の人生。

そのことに気づいただけでもありがたい。

もしかすると、これから、村上春樹の作品も楽しめるようになるのかもしれません。

勉強するって面白いですね。

どの先生に教わるかがほぼすべて

明らかに優秀な先生による授業を受けて、先生の重要さを痛感いたしました。

「授業で取り扱う事柄への興味の度合い」より、「授業を受け持つ先生は誰か」のほうがよっぽど重要です。

つまり

素晴らしい先生による興味ない科目の授業>>>>越えられない壁>>>>イマイチな先生による興味ある科目の授業

です。

「興味ないね」と思ってたけど授業を受けたらおもしろかったし、おもしろいと思って聞いている間に勉強になっていたのです。

なるほど、「どの先生に指導してもらいたいか」基準で大学院を選ぶ人は至極正しいのであった。

フランス語力について

私はTCFのC1を提出して学校に入ったのですが、なにが問題ってライティング能力です。

レポートがきつい。

時間制限のあるテストはもっときっつい。

日本語で書く能力とフランス語で書く能力に差がありすぎて、

「日本語だったら時間内に終わって見直す余裕までできるのに、ちくしょい」

と思いながら、最後が殴り書きになって推敲なんて夢のまた夢、みたいな答案を提出するときのかなしさ。

母語がフランス語に近い人はC1ぐらいでもいいのかもしれないけど、そうじゃない人はC1でも相当大変じゃないかと思います。

さらに、聞く能力にも問題はあるんですけど、そちらは少しずつ慣れてきます。Heureusement.

重要なことは何度も繰り返されたりするし、先生の話し方・言葉あしらいにもパターンがあります。

全部わかるようにはならないにしても、学校に行っていれば上達します。

難しいけど大変勉強になります

大学院、とても勉強になっております。

もともとは「フランスでの勉強のしかた」を知りたくて学校に入ったところが大きいのですが、それだけじゃなくて、かなりいろいろと。

ただ、単位が取れてるかは謎です。とくにあのあれ。

テストでやっちまった感のあるあのあれ。

それにしても、どこの馬の骨ともわからない日本人を大学院に入れてくれて、登録料(日本円で3万円くらい?)だけで授業を受けさせてくれるフランスは本当にありがたい。

「勉強したい人が勉強するのは当然の権利である」

という考えかたが、世界のどこでも普通になればいいのにな。

-

前の記事

フランスで大学院生になりました(手続き全部終わってないけど) 2019.09.18

-

次の記事

モンティ・パイソンを万人にはおすすめしませんがおすすめします 2020.04.27