フランスの大学院2年目前期:修士論文の準備開始

フランスでの大学院生活が2年目に入り、前期の課題を出し終わりました。

たぶん単位は全部取れた!

後期は授業数が減るので、年間で受ける授業の半分以上が終了しました。

今年はなんといっても修士論文が課題です。

あとの授業は、まあそれはそれでもちろん大切なんですけど、修論の重要さと大変さに比べたらたぶん些事でしょう。ほぼ。On dirait.

そういうわけで、2年目前期で学んだことを書き留めておきます。

背景としては、パリにある「日本学科/修士二年/研究コース」での話です。

選択した授業のこと

前期にとった授業をざっくりご紹介すると、

- 自由選択セミナー1:アジアの法文化

- 自由選択セミナー2:江戸時代の文献精読

- 研究セミナー(不定期):研究者たちが自分のテーマや手法について発表 +質疑

- 研究アトリエ(不定期):大学での「研究」について理解するための授業

という感じです。

上のふたつは普通の(?)授業で、下のふたつは修士論文執筆を助ける目的に特化した授業でした。

自由選択のセミナーもそれぞれおもしろかったです。

こういうのはもう自分の興味あるものを取るのが一番ですね。

この私がなんと「授業がたのしみ♡」状態だったのです。

どうなってんだいったい。

研究セミナーとアトリエはそれに比べるとかなり剣呑で、予測できない質問で当てられたり、研究の進捗についての発表があったりとドキドキでした。

しかしなにしろ修士論文のなんたるかが全然わかっていないありさまでしたので、授業のおかげで非常に助かりました。

「さて!研究とはなんでしょう?」

と核心に迫る質問を、のっけから直球で学生にぶつけてくる先生の素晴らしさ。

「おお、研究ってなんだろう!みんななんて答えるのかな!」

と身を乗り出したら一番先に当てられたこともありましたね。ああ。

修士論文のこと

というわけで、修士論文についてです。

いまだに暗中模索状態ですが、多少の進歩は見られますのでそこのところをば。

修士論文を書くにあたって一番大切なのは、やはり指導担当の先生とのやりとりです。

ここであれこれと指導をしていただいてはじめて、テーマが決まったり問題提起が決まったりプランが決まったりします。

しかしそう簡単にそれらが決まるわけもなく、

- そのテーマを取り扱えるだけの資料があるか

- テーマの範囲設定の適切さ

- 問題提起の適切さ

とか、いろいろあるのです。

専門分野によっても違うんだと思いますけどね。

私は指導担当の先生に送った最初のメールで、問題提起に思いっきり主観を入れてしまい、

「それは大学の研究では問題提起になり得ません」

とのご指導をいただきました。ウボァー

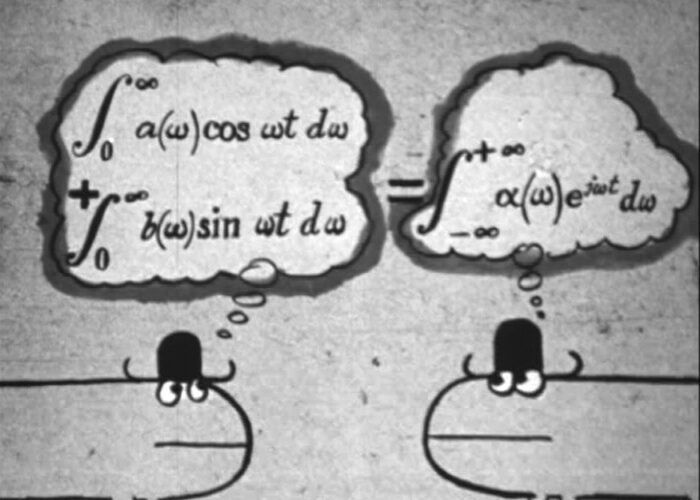

研究とは

「良いか悪いか」

「役立つか役立たないか」

「適切か不適切か」

といったことを判断しようとするものではなく、なるたけ客観的なもののようです。

専門分野によってそう違わないであろう部分は、前述の研究アトリエでフォローしてくれました。

そこでわかったことは、

「研究とはこれまでの研究者による成果をベースとして、それに何か新しいこと(事実、視点、解釈etc)を付け加えるものである」

ということです。

これは本当に助かりました。先生ありがとうございます。

なるほど、研究というのは、

「研究者たちによる、時代(もちろん地域も!)をまたいだ協力作業をとおして客観的な事実に近づいていこうとする試み」

なんですね。

そうすると、学術的なことがどうして政治的な意図から独立していないとならないか、ということもわかりますね。

フランス語力のこと

昨年大学院に入ったときのフランス語力はTCF completでC1でした。

C1程度じゃ普通に全然大変なんですけど、学校にいるとそれなりに上達していきます。

とくにリスニング能力が伸びていると思います。

スピーキング能力は学外でどうにかしないとどうにもならないようです。

しかしとにかく、レポートや論文を書くにあたって、ライティング能力が問題です。

これはもうどんなに頑張っても、あちこちで文法だの語彙だの、間違いが続出します。

理解不能な怪文書を先生に提出するわけにはいかないので、レポートや論文をフランス語話者に読んでもらったり、添削してもらうといった助けがどうしても必要です。

とはいえ、一番大事なのは書いている内容です。

大学院は語学学校じゃないですしね。

まとめ

修士二年目の前期は

「大学の研究とはなにか」

「修士論文とはどういうものか」

ということを重点的に勉強した期間でした。

しかし、ちょっと思ったのですが、研究の心得って、案外誰にとっても大事なことなのではないでしょうか。

信頼できる情報を探して、それをもとに検討して、自分の主観に注意しながらなるべく客観的に暫定的な結論を出し、それをまた自分や他の誰かが更新していく、という。

これだけいろいろな情報にアクセスできる現代で、根拠不明のフェイクニュースや、ソース不明のうわさに注意するために、研究のたしなみがあるというのはすごく大切なことなのではないかと思うのです。

ねぇ?

-

前の記事

フランスの大学院1年目後期:論文を書くことの効能 2020.07.12

-

次の記事

DQ5のデボラ様は主体的な女性像として案外良くないですか? 2021.01.14